|

★第四歩「戦場にも最低限のルールがある」★

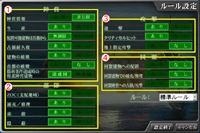

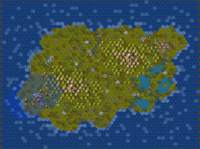

発売から三週間が過ぎましたが、皆さん順調に昇進できていますか?今週は本作の特徴である「選択ルール」について解説します。初期状態では「標準ルール」が適用されていますが、個々のルールを理解し設定を変更することで、これまでのSLGにない好みの設定でゲームを楽しむことができるでしょう。また、いつもと違うルールにすることで、新しい遊びが発見できるかもしれません。

それでは、「選択ルール」について解説します。

一度に全てのルールを覚えるのは難しいと思いますので、プレイする際に一つずつ試して見ると良いのではないでしょうか。自分の好みにあったルールを見つけることで、よりいっそう楽しめると思います。私はいつも「標準ルール」の「地上指定攻撃」と「同盟国での補充/修理」を【なし】から【あり】に変更してプレイしています。ルール以外での難易度変更方法として、同盟国設定の変更があります。同盟国のいないマップでは、敵国のいずれかを同盟国に変更することで、難易度を下げることが出来ます。逆に同盟国のいるマップで、同盟を破棄してプレイすると難易度を上げることが出来ます。ただし、予め同盟の設定されているマップは、その状態でクリア出来るようにバランス調整されているため、同盟を破棄した結果クリアするのが困難に、場合によっては不可能になる可能性もあるのでご注意を。 次回からは、いよいよ連隊長の解説に入ります。部隊長との違いや操作方法のポイントなどについてご説明します。 |

||||||||||||||

| ↑ページTOPへ戻る↑ | ||||||||||||||

|

★第五歩「連隊長、出撃セヨ。多大ナル戦果ヲ期待ス」★

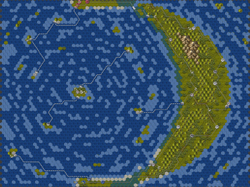

発売から四週間が過ぎましたが、皆さん順調に昇進できていますか?今週は部隊長の上の階級である「連隊長」について解説します。連隊長は連隊という新しい枠組みで行動します。具体的には1連隊は6部隊で構成されており、そのうちの1部隊がリーダー(連隊の中で一番左側に登録されている部隊がリーダーになります。)として扱われます。これまでは1つの指示で1つの部隊が動いていましたが、1つの指示で1つの連隊、すなわち6つの部隊が行動する形となり、個から群へと操作規模が移っていきます。

艱難辛苦の末、ようやく結末が見えてきましたが、このまま行くとあと3日くらいかかりそうです。さすがに長くなってきたので、続きは次回の講釈で。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ↑ページTOPへ戻る↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

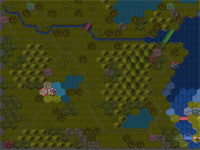

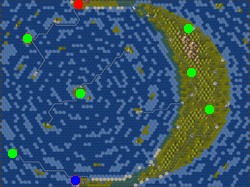

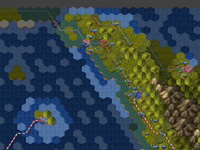

★第六歩「隊伍ヲ組ミテ進軍セヨ」★ 発売から五週間が過ぎましたが、皆さん順調に昇進できていますか?今週は前回から引き続き「連隊長」について解説します。連隊長は連隊という枠組みで行動することを前回ご説明しましたが、連隊の行動はリーダー(連隊の一番左に登録されている部隊)を中心とした一定範囲内で行われます。その際に、中心となるリーダーは連隊を統括するために基本的に移動しませんので、これを踏まえてマイ連隊を編成すると効果的です。例えば海軍で連隊を作成するとします。艦載機×5、空母×1を使用して連隊を編成する場合、編成時の並びとしては

のどちらかになると思います。さて、どちらの連隊がより効果的でしょうか。答えはそう、②の連隊です。前述した様にリーダーは基本的に移動しないので、移動する必要性の低い部隊をリーダーにするのがベストです。これにより、この連隊は補給可能な空母を中心として、その周囲を艦載機が行動する形となります。仮に①の連隊を作成した場合、移動しなくても燃料を消費する艦載機を中心として、周囲を残りの艦載機と空母が行動することになります。空母が頻繁に行動することで敵に遭遇→撃沈、着艦して補給という時に距離が離れていて手遅れ、といった悲しい結末を迎える可能性が出てきます。

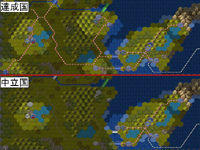

それでは、マップ「三日月島海戦」の結末をお伝えします。

中盤以降はサッパリ出番がありませんでしたが、何とか勝利できました。このマップは陸軍か海軍でプレイすると、より楽しめるかもしれません。連隊を運用するにあたり、敵連隊も観察するようになりましたが、戦車×6や戦闘機×6の連隊が出てくると、相性の良い連隊がいない場合はかなり厳しい状態になります。部隊の様に個々で攻めて来る分には何とでもなりますが、まとまって来られるとかなりの脅威です。敵連隊をうまく分散させ、各個撃破できる状況をいかに作り出すかが連隊を相手にする際のポイントになりそうです。 次回は「生産タイプ編集」について解説します。 |

||||||||||||||

| ↑ページTOPへ戻る↑ | ||||||||||||||